Wie lässt sich das intellektuelle Kapital von Hochschulen und Instituten evaluieren und gezielt weiterentwickeln? In Österreich nutzt man hierfür schon seit einigen Jahren die sogenannte Wissensbilanz – ein hochinteressantes Controlling-Instrument, das ich in

diesem – leicht überlangen – Blogpost einmal genauer unter die Lupe nehmen möchte.

![]()

Dass gute Hochschullehre enorm wichtig ist – obgleich sie für die wissenschaftliche Karriere (leider) kaum eine Rolle spielt – wurde auf den ScienceBlogs ja schon oft diskutiert. An den meisten Hochschulen erfolgt die Weiterentwicklung der Lehre dennoch eher ungezielt durch semesterweise durchgeführte Evaluationsbefragungen, die das sehr vielschichtige Konstrukt der „Lehrqualität” oft lediglich unzureichend abbilden.

Als wertvolle Ergänzung der „klassischen” Lehrevaluation bieten sich die sogenannten Wissensbilanzen an, wie sie an österreichischen Hochschulen bereits seit einigen Jahren verpflichtend sind. Über den Nutzen derartiger Bilanzen für die Lehrevaluation durfte ich vergangenen Monat auf der 11. NWK in Schmalkalden referieren – und da sich das Thema meines Erachtens nach auch für die ScienceBlogs eignet, versuche ich mich heute ausnahmsweise einmal an einem Researchblogging-Post über ein eigenes Paper:

C. Reinboth: Zur Eignung von Wissensbilanzen als Instrument für die Evaluation von Hochschullehre, in: Tagungsband der 11. Nachwuchswissenschaftlerkonferenz der Fachhochschulen Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens, S. 85-94, Schmalkalden,

2010, ISBN: 978-3-00-030849-9.

Motivation: Warum Wissen bilanzieren?

Bevor es um Wissensbilanzen im Hochschulbereich gehen kann, sollte sinnigerweise aber erst einmal die Frage beantwortet werden, warum man sich überhaupt mit so etwas wie „Wissensbilanzierung” beschäftigen sollte. Der Hauptgrund hierfür ist in der zunehmenden Bedeutung von Wissens- und Innovationsvorsprüngen gerade für kleinere und mittelgroße Unternehmen zu sehen, die sich aufgrund der zunehmenden Globalisierung vermehrt gegen internationale Konkurrenz behaupten müssen.

Etwas salopp ausgedrückt kann sich das 200-Mann-Maschinenbau-Unternehmen in der Lüneburger Heide auf Dauer eben nicht mehr durch Qualitäts- und schon überhaupt nicht durch Preisvorteile gegen Produzenten aus China oder Taiwan abgrenzen. Die beste Option für viele Unternehmen besteht in dieser Situation darin, eine Innovationsführerschaft anzustreben und so immer wieder neue Produkte anbieten zu können, bei denen die Konkurrenz erst in ein oder zwei Jahren nachziehen kann.

Wissens- und Innovationsvorsprünge können daher als wesentliche Standortfaktoren betrachtet werden. Dies gilt in besonderem Maß für stark wissensbasierte Unternehmen, deren tatsächlicher Marktwert sich nur schwer aus den Finanzkennzahlen der “regulären” Unternehmensbilanz herauslesen lässt. So hängt zum Beispiel der Wert eines Consulting-Unternehmens sehr viel mehr von den fachlichen und sozialen Kompetenzen der Mitarbeiter als vom Wert der Büroausstattung ab, der Wert eines Web 2.0-Unternehmens sehr viel mehr vom Innovationsgehalt des Geschäftsmodells als vom Wert des Fuhrparks. Je stärker aber der Erfolg eines Unternehmens (oder einer anderen Organisation) vom intellektuellen Kapital abhängt, umso schneller stößt man mit finanzbasierten Beurteilungssystemen an Grenzen.

Dieses Problem erschwert es Investoren, den „tatsächlichen” Wert von Unternehmen zu beurteilen, wodurch es wiederum zu Fehlallokationen am Kapitalmarkt kommt. Grund genug also, um nach Wegen zu suchen, mit denen sich das intellektuelle Kapital erfassen sowie gegenüber potenziellen Investoren (oder auch andere Stakeholdern) kommunizieren lässt. Eine Möglichkeit hierfür ist die Erstellung besagter Wissensbilanz, mit der man das intellektuelle Kapital nicht nur darstellen sondern auch gezielt weiterentwickeln kann.

Was ist intellektuelles Kapital?

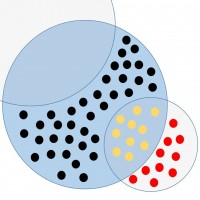

Was genau aber ist das “intellektuelle Kapital”? Wie in der untenstehenden Pyramidengrafik erkennbar, wird bei der Definition desselben in die drei Bereiche Human-, Beziehungs- und Strukturkapital unterschieden. Dabei zählen beispielsweise die sozialen und fachlichen Kompetenzen der Mitarbeiter, aber auch deren Arbeitsmotivation oder die Führungsqualität des oder der Chefs zum Humankapital, während man gute Kontakte zu Kunden, Partnern, Journalisten oder Investoren dem Beziehungskapital zurechnet. Zum Strukturkapital gehören neben echten „Infrastrukturfaktoren” wie beispielsweise der technischen Ausstattung auch die interne Kommunikationskultur sowie Innovations- und Wissenstransferprozesse.

Alle Faktoren gemeinsam machen schließlich das intellektuelle Kapital des Unternehmens aus, welches wiederum – um auf das eigentliche Thema dieses Blogposts zurückzukommen – in der Wissensbilanz erfasst werden soll. Wie übrigens Alwert, Bornemann und Will [1] anhand einer Erhebung sowie eines Experiments demonstrieren konnten, haben derartige Bilanzen tatsächlich einen nachweisbaren Einfluss auf die Bewertung der Kreditwürdigkeit von Unternehmen durch Finanzexperten – wobei der Gesamteffekt nicht in jedem Fall positiv ausfällt, da eine Wissensbilanz natürlich auch strukturelle Schwächen aufdecken kann.

Was genau ist eine Wissensbilanz?

Alwert, Bornemann und Kivikas [2] definieren die Wissensbilanz als ein „Instrument zur gezielten Darstellung und (Weiter-)Entwicklung des intellektuellen Kapitals”. Der Begriff der Wissensbilanz steht daher nicht für ein rein visuelles Darstellungsformat, sondern vielmehr für ein Controlling- und Management-Instrument – ähnlich wie beispielsweise die Balanced Scorecard, die zwar auch – aber eben nicht nur – der Visualisierung dient.

Genau wie bei der Balanced Scorecard scheiden sich übrigens auch bei der Wissensbilanz die Geister am genauen Aufbau bzw. der Frage, welche Elemente hineingehören. In der Praxis haben sich mittlerweile verschiedene Wissensbilanz-Modelle herausgebildet, die sich teilweise nur in Nuancen, teilweise aber auch recht deutlich voneinander unterscheiden.

Eines dieser Modelle stammt vom Arbeitskreis Wissensbilanz des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit (BMWi). Da dieser Arbeitskreis mit der “Wissensbilanz-Toolbox” praktischerweise auch die einzige mir bekannte kostenfreie und zudem auch noch für Vorlesungen gut geeignete Wissensbilanz-Software herausgegeben hat, habe ich mit diesem Modell bislang die meisten Erfahrungen sammeln können – Anhänger anderer Modelle werden mir also – hoffentlich – verzeihen, wenn sich die nachfolgenden Erläuterungen zum Aufbau von Wissensbilanzen recht stark am “BMWi-Modell” orientieren…

Wie wird eine Wissensbilanz erstellt?

Die Erstellung einer Wissensbilanz erfolgt in drei wesentlichen Schritten: Zunächst wird das intellektuelle Kapital ermittelt und bewertet, anschließend werden die Wechselwirkungen zwischen dem intellektuellen Kapital und dem Erfolg der Organisation identifziert und (näherungsweise) quantifziert, im finalen Schritt fndet dann die Visualisierung der Ergebnisse sowie darauf aufbauend die Interpretation und die Ableitung von Verbesserungsvorschlägen statt.

In der Wissensbilanz-Toolbox – der besagten kostenfreien BMWi-Software – wird dieser dreistufige Prozess in acht Einzelschritten durchlaufen:

Arbeitsschritt 1: Im ersten der acht Schritte werden zunächst die übergeordnete Vision sowie die allgemeine Strategie der Organisation zur Erreichung derselben beschrieben, d.h. beispielsweise “Wir wollen bis 2015 zur größten wissenschaftliche Blogplattform werden (Vision), indem wir allen anderen Plattformen die besten Blogger abwerben (Strategie)”. Ebenfalls dazu gehört auch eine Darstellung des Organisationsumfelds (z.B. politische Rahmenbedingungen oder technische Beschränkungen) sowie die Identifikation der wesentlichen erfolgskritischen Prozesse.

Arbeitsschritt 2: Im zweiten Schritt werden die für den Erfolg der Organisation wichtigsten Einflussfaktoren in den drei oben erläuterten Bereichen des intellektuellen Kapitals (Human-, Struktur- und Beziehungskapital) identifiziert und für den weiteren Prozess beschrieben.

Arbeitsschritt 3: Mit diesem Schritt beginnt die eigentliche Bilanzierung, denn die zuvor ermittelten Einflussfaktoren werden nun in den drei Dimensionen Quantität, Qualität und Systematik (gemeint ist hiermit die Systematik der Faktor-Weiterentwicklung) auf einer fünfstufigen Skala bewertet. Aus diesen Bewertungen lässt sich ein Blasendiagramm – das sogenannte QQS-Portfolio – erstellen. In diesem werden Quantität und Qualität über die x- und y-Achse abgebildet, während sich die Bewertung der Systematik in der Größe der jeweiligen Blase wiederspiegelt.

Arbeitsschritt 4: Im vierten Schritt müssen nun für jeden der im dritten Schritt gefundenen Faktoren passende Indikatoren benannt werden. So könnte man beispielsweise die Anzahl an Reklamationen in einem bestimmten Zeitabschnitt als Indikator für die Produktqualität betrachten – oder aber – um wieder ins Hochschulumfeld zu wechseln – den Anteil der nach dem Abschluss innerhalb von einem Monat fest eingestellten Studienabsolventen als Indikator für die Qualität der Ausbildung. Die Indikatoren werden dabei auf einer dreistufigen Skala (von gut über teils-teils bis schlecht) bewertet.

Arbeitsschritt 5: Nun erfolgt die für das Ergebnis enorm wichtige Bestimmung der Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Einflussfaktoren, d.h. die Feststellung, welche Faktoren sich gegenseitig beeinflussen. Wie wirkt sich beispielsweise die Fachkompetenz der Mitarbeiter im Qualitätsmanagement auf die Kundenzufriedenheit aus – und wie wichtig ist die Sozialkompetenz von Hochschul-Dozenten für den Lernerfolg der Studierenden?

Auf diese Weise identifizierte Beziehungen werden anhand von Wirkungsstärke und -zeitraum (sofort, kurz-, mittel- und langfristig) in einer Matrix bewertet – eine Methode, die dem Portfolio der Kybernetik entstammt. Im Ergebnis ergibt sich ein sogenanntes Wirkungsnetz, in dem die Stärke der Zusammenhänge über die Liniendicke und ihre zeitliche Wirkung mittels Buchstaben (von a bis d) wiedergegeben werden.

Arbeitsschritt 6: Im sechsten Schritt werden die bisherigen Ergebnisse im sogenannten Potenzial-Portfolio zusammengefasst, einer Grafik, welche die Bewertung der einzelnen Komponenten in den Dimensionen Quantität, Qualität und Systematik (über deren Mittelwerte) mit den im vorausgegangenen Arbeitsschritt bewerteten Einflussstärken und -zeiten kombiniert und so die Identifikation aussichtsreicher Handlungsfelder ermöglicht.

Wie man am Beispiel erkennen kann, fällt jeder Einflussfaktor in einen von vier Quadranten. Faktoren, die in den ersten Quadranten fallen, haben zwar hohen Einfluss, wurden aber auch bereits positiv bewertet, so dass lediglich eine Stabilisierung erforderlich ist. Faktoren im zweiten Quadranten weisen einen hohen Einfluss auf den Organisationserfolg bei gleichzeitig negativer Bewertung und damit das größte Entwicklungspotenzial auf. Faktoren im dritten (geringer Einfluss bei negativer Bewertung) und insbesondere vierten (geringer Einfluss bei positiver Bewertung) Quadranten sind dagegen nur von untergeordneter Bedeutung.

Arbeitsschritt 7: Nachdem man im vorangegangenen Schritt über das Potenzial-Portfolio die aussichtsreichsten Handlungsfelder identifiziert hat, werden im siebten Schritt mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Situation abgeleitet. Da hierbei keine speziellen “Wissensbilanz”-Methoden zur Anwendung kommen, verzichte ich an dieser Stelle mal auf nähere Ausführungen zu diesem Punkt. Festzuhalten ist, dass der eigentliche Prozess der Wisssensbilanzierung im Prinzip mit dem sechsten Arbeitsschritt abgeschlossen ist.

Arbeitsschritt 8: Im letzten Arbeitsschritt erfolgt dann noch die Zusammenstellung der Dokumente, die in die finale Wissensbilanz einfließen sollen. Der Schritt ist wichtiger, als man auf den ersten Blick meinen könnte, ist doch die Erstellung einer Wissensbilanz stets mit einem schweren Zielkonflikt verbunden, schließlich soll die Bilanz (nach außen) möglichst überzeugend von den Stärken der Organisation künden sowie gleichzeitig (nach innen) möglichst genau Auskunft über mögliches Optimierungspotenzial geben.

Die Erstellung einer Wissensbilanz erfolgt übrigens nicht “in einem Rutsch”, sondern in der Regel im Rahmen mehrerer Workshops, in denen Mitarbeiter unterschiedlichster Ebenen kollaborativ an der Identifikation und Bewertung der Einflussfaktoren arbeiten sowie diese mit Indikatoren und Wirkungszusammenhängen unterfüttern. Eine möglichst breite Basis ist dabei – auch wenn von einer Repräsentativität der Bewertungen im statistischen Sinne nicht ausgegangen werden kann – die Garantie dafür, dass keine “Spartensicht” dominiert.

Und was sollen nun Hochschulen damit anfangen?

Obwohl meine bisherigen Beispiele zumeist im unternehmerischen Bereich angesiedelt waren (wo die Wissensbilanz ja ursprünglich auch herkommt), spricht prinzipiell nichts dagegen, Wissensbilanzen auch für andere Organisationen wie beispielsweise Behörden oder eben Hochschulen zu erstellen. Im Gegenteil: Gerade der „Erfolg” einer Hochschule ist ja – auch oder gerade weil er sich nicht in Geld bemisst – in einem ganz besonders starkem Maße von intellektuellem Kapital abhängig, angefangen bei der fachlichen Kompetenz der Lehrenden über die Beziehungen zu Partnerunternehmen und -hochschulen bis hin zur allgemeinen Kommunikations- und Innovationskultur in Forschungsgruppen und An-Instituten.

Nun kann natürlich das weiter oben skizzierte Modell nicht 1:1 auf eine Hochschule übertragen werden, die ja beispielsweise in puncto Wissenstransfer gänzlich andere Ziele verfolgt, als dies ein Unternehmen typischerweise tut. Besonders schwierig gestaltet sich die Definition von Indikatoren. Sollte beispielsweise die reine Anzahl an Publikationen pro Fachbereich eine Rolle spielen, oder muss zuvor noch eine Gewichtung über den Impact Factor stattfinden? Und kann man den Erfolg von Lehre wirklich an den Noten messen – oder doch eher daran, wie die Absolventen von der Wirtschaft aufgenommen werden? Und wenn letzteres der Fall sein sollte – wie entkoppelt man diesen Indikator dann beispielsweise von kurzfristigen Konjunkturschwankungen?

Dass sich eine Wissensbilanzierung an Hochschulen trotz all dieser Schwierigkeiten lohnt, beweisen uns unsere Nachbarn in der hochschulpolitisch sonst ja nicht immer ganz so fortschrittlichen Alpenrepublik. Seit dem Jahr 2004 schreibt nämlich das österreichische Universitätsgesetz in §13 die jährliche Erstellung von Wissensbilanzen vor. Wie das funktioniert, wird sehr übersichtlich in Quelle [3] von Evamaria Schlattau von der bfi Wien beschrieben. Unter dem Strich sind die Erfahrungen der österreichischen Hochschulen mit dem Instrument recht positiv – zumindest, wenn man den Beiträgen im Sammelband zum Thema Wissensbilanz der Österreichischen Rektorenkonferenz [4] Glauben schenkt.

Genug der Theorie: Praktische Wissensbilanz-Erfahrungen

Um den praktischen Nutzen der Hochschul-Wissensbilanzierung einmal auszutesten, habe ich schon vor einigen Semstern zusammen mit meinen Wirtschaftsinformatik-Studenten im Rahmen der Vorlesung “Strategisches Informationsmanagement” eine Wissensbilanz erstellt, die mit dem Fokus auf dem Studiengang an sich natürlich nur eingeschränkt aussagefähig ist (wobei eine Wissensbilanzierung ja durchaus auch in kleinen Organisationseinheiten wie beispielsweise einer Abteilung, einer Filiale oder einem Fachbereich möglich ist).

Da die Studierenden selbst die Bilanz in mehreren Workshops erstellt haben, war der Prozess der Bilanzierung zugegebenermaßen noch recht stark an die “traditionelle” Lehrevaluation angelehnt – eine Wissensbilanz wird ja normalerweise von den Mitarbeitern und nicht den Kunden erstellt, wobei es dabei andererseits durchaus üblich ist, die Ergebnisse von Kundenbefragungen einfließen zu lassen…

Die Ergebnisse hier im Detail zu diskutieren, würde diesen Blogpost vermutlich endgültig auf unlesbare Überlänge anwachsen lassen und wäre zudem für die meisten Leser vermutlich eher uninteressant, da hochschulspezifisch. Wer möchte, kann die wichtigsten Erkenntnisse aber gerne aus dem untenstehenden Potenzial-Portfolio herauslesen (am besten durch Klick vergrößern, damit die Beschriftungen lesbar werden), über die Bewertung des Prozesses “Gestaltung des Curriculums” habe ich zudem im Paper einiges geschrieben.

Interessanter sind – hoffentlich – die allgemeinen Erkenntnisse, die wir im Rahmen der Wissenbilanzierung sammeln konnten. Dazu gehört, dass der Prozess offenbar das Potenzial hat, Innovationsfelder und -defizite aufzudecken, die bei der traditionellen Lehrevaluation unentdeckt bleiben. So ergab sich beispielsweise – um nun doch mal ein konkretes Ergebnis zu nennen – dass die Motivation der Studierenden teilweise auch von der Außendarstellung der Hochschule abhängig ist. Je positiver die nämlich vermeintlich in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, umso stärker ist die Identifikation mit der “Alma Mater” und damit zumindest mittelbar auch die Motivation zu höheren Lernanstrengungen – ein, wie ich finde, ziemlich spannendes Ergebnis.

von Studierenden tatsächlich stärker als ein breit gefächertes Curriculum?

Dazu kommt, dass der Prozess der Wissensbilanz-Erstellung viel Raum für den direkten Austausch mit Studierenden über die Bedeutung (und Bewertung) “weicher” Faktoren – wie beispielsweise der Sozialkompetenz der Lehrenden – bietet, über die sonst kaum diskutiert wird und die auch in der “klassischen” Lehrevaluation nicht vorkommen (zumindest nicht auf den Evaluationsbögen, die ich bis jetzt zu Gesicht bekommt habe – löbliche Ausnahmen wird es sicher irgendwo geben). Solche Diskussionen sind zwar – für den Lehrenden – nicht immer durchweg angenehm, liefern einem aber doch Einsichten in die Wahrnehmung der eigenen Veranstaltung durch die Teilnehmer, die man bei einer reinen Fragebogen-Evaluation auf jeden Fall verpassen würde. Nicht ohne Grund lautet ja auch der Tenor vieler Publikationen zur Wissensbilanzierung, dass bereits der Erkenntnisgewinn im Prozess die Mühe wert ist…

Versuch eines vorläufigen Fazits

Die Ergebnisse eines so begrenzten Versuchs lassen sich natürlich auch nur eingeschränkt auswerten. Da die sehr viel umfangreicheren Erfahrungen, die man in Österreich schon mit dem Instrument sammeln konnte, recht positiv ausfallen, und auch unser “erster Eindruck” viel Potenzial erahnen lässt, würde ich mich – sozusagen als „Fazit” dieses überlangen Postings – dennoch zu der Aussage hinreißen lassen, dass auch deutsche Hochschulen auf jeden Fall von einer Wissensbilanzierung profitieren könnten. Ich kann jedem, der sich im Hochschulbereich mit Evaluation und QM befasst wirklich nur empfehlen, zumindest mal einen Blick auf die Software zu riskieren…

Meine Kollegen und ich sind davon jedenfalls soweit überzeugt, dass wir die Erstellung einer Wissensbilanz für unseren Fachbereich zum Gegenstand eines FORMAT-Antrags gemacht haben – mit etwas Glück habe ich also bald die Chance, mich an einer Wissensbilanz zu beteiligen, die über den Bereich der Lehre deutlich hinausgeht. Immer vorausgesetzt natürlich, Fortuna und das BMWi sind unserem Fördergeldantrag gewogen…

C. Reinboth (2010). Zur Eignung von Wissensbilanzen als Instrument für die Evaluation von Hochschullehre Tagungsband der 11. Nachwuchswissenschaftlerkonferenz der Fachhochschulen Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens, 85-94

https://hs-harz.academia.edu/documents/0089/3319/Wissensbilanzen_NWK_Reinboth.pdf

Verwendete Quellen

[1] Alwert, Kay; Bornemann, Manfred & Will, Markus: Does Intellectual Capital Reporting Matter to Financial Analysts?, in: Journal for Intellectual Capital, 2009 Emerald Group Publishing Limited, ISSN 1469-1930. https://www.akwissensbilanz.org/Infoservice/Hintergrundartikel/Alwert_Bornemann_Will_Financial%20Market%20Study.pdf

[2] Alwert, Kay; Bornemann, Manfred & Kivikas, Mart: Leitfaden für eine Wissensbilanz, herausgegeben vom Arbeitskreis Wissensbilanz, 2004. https://www.awv-net.de/cms/upload/awv-info/pdf/6-04-S-10-13-web.pdf

[3] Schlattau, Evamaria: Wissensbilanzierung an Hochschulen: Ein Instrument des Hochschulmanagements, Working Paper Nr. 30, Fachhochschule des bfi Wien, Wien, 2006.

[4] Winckler, Georg & Schaffhauser-Linzatti, Michaela: Wissensbilanz: Bilanz des Wissens?, herausgegeben von der Österreichischen Rektorenkonferenz, Wien, 2003, S. 18-36. www.reko.ac.at/upload/wissensbilanz_20030624.pdf

Weiterführende Literatur

Alwert, Kay: Weiche Wettberwerbsfaktoren erfolgreich nutzen und entwickeln, in: Stahl und Eisen 127 (2007) Nr. 10, S. 80-83. https://www.akwissensbilanz.org/Infoservice/Hintergrundartikel/Stahl&Eisen_Alwert_1007.pdf

Alwert, Kay; Heisig, Peter & Mertins, Kai: Wissensbilanzen – Intellektuelles Kapital erfolgreich nutzen und entwickeln, Springer-Verlag, Berlin, 2005.

o.V.: Wissensbilanz – made in Germany: Wissen als Chance für den Mittelstand, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), Berlin, 2008. https://www.akwissensbilanz.org/Infoservice/Hintergrundartikel/WB-Leitfaden_2.0.pdf

o.V.: Dokumentation Nr. 574: Leitfaden zur Erstellung einer Wissensbilanz, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), Berlin, 2008 https://www.akwissensbilanz.org/Infoservice/Infomaterial/WB-Leitfaden_2.0.pdf

Wilkesmann, Uwe & Würmseer, Grit: Wissensmanagement an Universitäten; Discussion Paper Nr. 03-2007 des Zentrums für Weiterbildung an der Universität Dortmund, Dortmund, 2007. https://eldorado.tu-dortmund.de/bitstream/2003/23534/3/paper%2003-2007.pdf.txt

Kommentare (4)